最終更新日:2025年8月8日

公開日:2025年8月7日

定額制eラーニングで人材育成!

最大75%助成も可能に?

令和7年度の最新制度を活用しよう!

アカデミーコース動画 一部無料開放中!

ISOや組織のマネジメント強化にご関心がある組織様へ

当社のeラーニング学習管理システム「ReAlead」収録動画を

一部無料で試聴できます。

この記事は11分で読むことができます。

「新人研修が現場任せになっている」「ベテラン社員のスキルが時代に追いついていない」「教育担当者がいない」「研修のために業務を止められない」

…こうした声は、私たちが日々接する中小企業の現場からよく聞こえてきます。

人材育成の重要性は理解していても、時間や予算の制約から後回しにしがち、そんなお悩みはございませんか?

そんな中注目されているのが「eラーニング」の活用です。

厚生労働省の助成金制度を活用すれば、教育コストを大幅に削減しながら、社員の成長を後押しできます。

助成金を活用したeラーニングの導入について、この機会に検討してみませんか?

目次

- 3. 昨年度からの改正点

- 申請手続きの流れの見直し

- 要件の明確化

- 計画届の提出期限

- 転勤があった際の対応

- 4. 人材開発支援助成金に関する注意点

- 助成金に関する問い合わせ先

- 制度の実施期間

- 6. 当社のeラーニングサービスのご紹介

- 「アカデミーコース」概要

- 実質負担額の参考イメージ

1.人材開発支援助成金とは

「人材開発支援助成金」とは、厚生労働省が管轄している助成制度です。職務に関連した知識や技能を習得するための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費を助成してもらうことができます。

2025年4月、この「人材開発支援助成金」が大幅に見直され、定額制eラーニングサービスを活用した人材育成が、これまで以上に助成対象として明確化されました。

人材開発支援助成金には事業内容や実施する研修内容により6つのコースに区分されており、特に注目すべきは「人への投資促進コース」。このコースでは、サブスクリプション型のeラーニングサービスを利用して社員がスキルアップを図る場合、訓練費用の最大75%が助成対象となる可能性があります。

申請手続きもオンラインで完結できるようになり、「人材育成に投資したいけど、コストが心配…」という企業にとって、まさに追い風となる制度です。

| 人への投資促進コース 定期制訓練 | |

|---|---|

| 概要 | 定額受け放題研修サービス(サブスクリプション)を対象とする助成制度。 1訓練当たりの対象経費が明確でなく、同額で複数の訓練を受けられるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練による研修に対して助成される。 |

| 要件 | ① 雇用保険適用事業所の事業主であること ② 訓練を受講する対象の労働者は雇用保険の被保険者であること ③ 「職業能力開発推進者」を選任していること ④ 「事業内職業能力開発計画」および「職業訓練実施計画届」などの計画を策定し、その内容を労働者へ周知していること ⑤ 訓練は、業務上義務付けられ、労働時間内に実施されるもので、対象の労働者の受講時間数の合計が、支給申請時点で10時間以上であること ⑥ 対象労働者の職務に直接関連する訓練であること ⑦ 訓練の実施期間が1年以内であること ⑧ 事業主が訓練期間中も対象労働者に適正に賃金を支払い、支給申請日までに全額訓練経費を負担すること |

| 経費助成額 | 中小企業 60% (+15%) 大企業 45% (+15%) |

| その他 | 助成額の上限額(限度額): 1人1カ月あたり2万円 労働者1人1年度当たりの支給回数: 3回 |

■ 厚生労働省|詳細版パンフレット|「令和7年度版人への投資促進コースのご案内(令和7年4月1日版)」の内容を基に作成

より詳細な要件はこちらまでお問い合わせください

2.概要・要件・助成額に関するQ&A

よくある質問を下記にまとめました。

1.eラーニングや同時双方向型の通信訓練とはどのようなものを指しますか?

eラーニングとは、コンピュータなど情報通信技術を活用した遠隔講習であって、訓練の受講管理のためのシステム(Learning Management System.「LMS」)等により、訓練の進捗管理が行えるものをいいます。訓練終了日や、訓練の進捗率又は進捗状況が分かる機能が搭載されていることが最低限の条件となります。

また、同時双方向型の通信訓練とは、OFF-JT又はOJTにおいて、情報通信技術を活用した遠隔講習であって、一方的な講義ではなく、現受講中に質疑応答が行えるなど、同時かつ双方向的に実施される形態のものをいいます。

2.職業能力開発推進者とは何ですか?

社内で職業能力開発の取組みを推進するキーパーソンで、事業所ごとに1名以上を選任する必要があります。具体的には、事業内職業能力開発計画の作成や、実施職業能力開発に関する労働者への相談・指導などを行いますので、教育訓練の関連部門・人事労務部門などから担当課長を選出しましょう。

3.事業内職業訓練開発計画とは何ですか?

職業能力開発推進者が策定する、自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画書です。

具体的な記載例や取組事例などは、下記の厚労省サイトで確認できます。

▶参考: 事業内職業能力開発計画 |厚生労働省

▶参考: 「事業内職業能力開発計画」作成の手引き|厚生労働省

▶参考:キャリア形成取組事例|厚生労働省

キャリアマップ、教育訓練体系図、年間教育訓練計画、教育訓練カリキュラムなど、しっかり計画を立てる必要がありますので、現場の意見を取り入れながら、自社の人材に必要な能力とは何か検討しながら進めましょう。

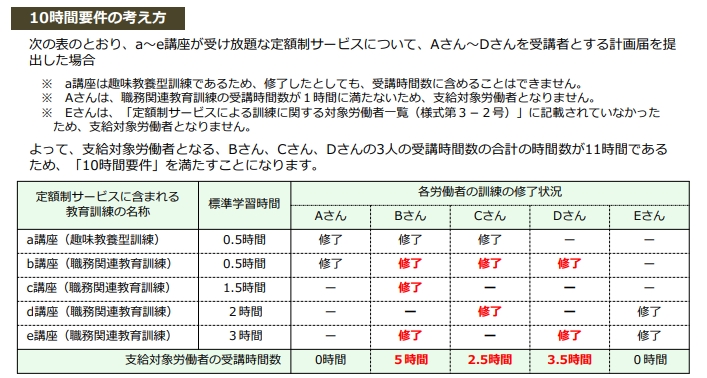

4.10時間要件とは何ですか?

合計10時間以上の学習を想定した計画でなければ助成金は支給されません。詳しくは下記のような要件となります。

1. 申請した対象の労働者の時間数しか、合計の10時間にカウントできない

2. 受講時間が1時間以上を超えた人しか、合計の10時間にカウントできない

3. 合計の10時間にカウントできない「支給対象外訓練」がある

支給対象外訓練ですが、例えば、ビジネスマナーやロジカルシンキングなどの「共通スキル訓練」や、社会人としての基本的な話し方やコミュニケーション力向上のための「趣味教養訓練」、社内マニュアルを作成したりコンサルタントによる指導を受けるような「通常業務として遂行される訓練」は10時間にカウントできません。

■ 厚生労働省「詳細版パンフレット|令和7年度版人への投資促進コースのご案内(令和7年4月1日版)」より抜粋

5.定額制サービスの場合、講座メニューの中に支給対象外の訓練が含まれていることもあると思いますが、どういう扱いになるのでしょうか?

定額制サービスの中に支給対象外訓練が含まれている場合、全体の講座数に占める支給対象訓練の講座数の割合が5割以上であることが要件となります。

受講対象者の職務に関連する講座が、検討中の定額制サービスの中でどの程度占めているのか、受講案内パンフレットなどを確認しておきましょう。

6.標準学習時間とは何ですか?

実際に訓練を視聴した時間ではなく、訓練を修了するために通常必要な時間として、あらかじめ受講案内パンフレット等によって定められているものをいいます。

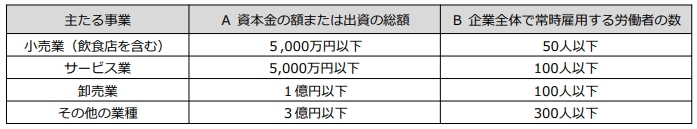

7.中小企業事業主の定義について教えてください。

「中小企業事業主」とは、主たる事業ごとに、

A. その資本金の額もしくは出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主

B. その常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を常態として超えない事業主

A、Bどちらかの基準に該当すれば、中小企業事業主となります。

※ 主たる事業は、総務省の日本標準産業分類の「業種区分」に基づきます。

■ 厚生労働省|詳細版パンフレット|「令和7年度版人への投資促進コースのご案内(令和7年4月1日版)」より抜粋

8.割増助成分について詳しく教えてください。

「人への投資促進コース(定期性訓練/サブスクリプション)」の助成率は、基本的には中小企業が60%、大企業が45%となっていますが、訓練終了日翌日から起算して1年以内に、対象者全員の賃金が5%以上増加している、もしくは、資格等手当を支払い、賃金が3%以上増加している場合は、それぞれ割増助成分として(+15%)され、中小企業は75%・大企業は60%となります。

9.上限額について詳しく教えてください。1人1カ月あたり2万円とはどういうことですか?

例えば、10人12か月契約の場合は、10人×12か月×2万円=240万円が上限額となります。

10.助成対象の経費は、アカウント料なども対象になりますか?

訓練に直接関係する経費として、「初期設定費用」「アカウント料」「管理者ID付与料金」「修了証の発行」「IPアドレス制限機能」「データ容量追加料金」「LMSの管理者研修」などが対象になり得ます。

3.昨年度からの改正点

令和7年4月1日より制度の見直しが行われました。昨年度より「人材開発支援助成金」にご関心があった方は、下記のように変更がありましたので、ご留意ください。

1. 申請手続きの流れの見直し

従来、計画届提出時に、管轄労働局が必要書類の確認および受理行為を行っていましたが、これが廃止され、受付のみ(計画届の記入漏れや書類の添付漏れ等の確認のみ)となりました。

それに伴い、助成金の支給・不支給に関する審査は、支給申請時に一括して実施することとなったため、計画届を提出したことをもって、助成金が確実に支給されるものではないことにご留意ください。

また、中小企業事業主の判定についても、従来、計画届提出時に行っていたものを、支給申請時の内容で決定することとなりました。

2. 要件の明確化

今回新たに、広く当該訓練等の受講者を募るために、計画届の提出日時点で、自社のホームページに当該訓練等の情報(当該訓練等の概要、当該民間の教育訓練機関の連絡先、申込や資料請求が可能な状態であることが分かること)を掲載していることが求められます。

3. 計画届の提出期限

従来、計画届の提出期限は、訓練開始日の1か月まででしたが、「訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に提出を行うことが出来る」に変更されました。

今回本記事でご紹介している定額制サービスの場合は、訓練開始日からではなく、定額制サービスの契約期間の初日からとなります。

4. 転勤があった際の対応

訓練の実施期間の途中に、対象労働者が申請事業主の設置する他の事業所に転勤する場合も助成対象とすることにしました。

→ 現在の各種手続きの期限や流れは「5.申請手続きの流れを簡単にご紹介」をご確認ください

4.人材開発支援助成金に関する注意点

助成金に関する問い合わせ先

助成金の対象となるかは、研修会社ではなく、各自治体の管轄労働局へ問い合わせてください。手続きの方法や必要書類、受給申請が通るかどうかは、各自治体が決めることであり、研修会社は判断する権利がないためです。

これまでご紹介した内容は、あくまで概要となります。厚生労働省の人材開発支援助成金のTOPページにて、パンフレットや支給要領、事業主向けQ&Aなどがダウンロード可能です。詳細は下記をご確認ください。

▶参考:厚生労働省|人材開発支援助成金

▶参考:厚生労働省|都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

▶参考:厚生労働省|助成金のお問い合わせ先・申請先

不安がある場合は、顧問社会保険労務士や各自治体の管轄労働局へ相談してみてください。

制度の実施期間

2025年7月現在、「人材開発支援助成金」は、令和4年度(2022年度)~令和8年度(2026年度)までの期間限定助成となっています。

5.申請手続きの流れを簡単にご紹介

大まかな流れは以下の通りです。

- 担当者を選任し、研修を計画する

- 社内の「職業能力開発推進者」が研修計画を策定します。顧問社会保険労務士がいれば、あらかじめ申請に関する相談や代行を依頼するのも視野にいれておいきましょう。

- 管轄労働局へ確認する

- 計画した内容が助成金の要件から外れていないか、助成金の対象内かを、余裕を持って管轄労働局へ相談します。

- 計画届を作成し、提出する

- 定額制サービスの契約期間の初日の6カ月前から1カ月前までの間に、「事業内職業能力開発計画」や「職業訓練実施計画届」などの必要書類を管轄労働局に提出します。

- 研修を実施する

- 提出した計画に基づいて研修を実施します。実績報告が必要なため、学習記録の管理は必須となります。また、計画届に変更がある場合は、事前に変更届の提出が必要です。

- 支給申請書を作成し、提出する

- 期日(計画期間の終了日の翌日から2カ月以内)までに「支給申請書」などの必要書類を管轄労働局へ提出し、支給審査の上、助成金を受け取ります。

6.当社のeラーニングサービスのご紹介

当社の定額制eラーニングサービスでは、ISO審査機関としての長年の経験を軸とした、中小企業のマネジメントシステム強化に関連するコンテンツを多数取り揃えています。ISOの取得や運用に必要な知識の習得に取り組みながらも、並行してその他の基本的な社員教育を実施できるよう、お客様を支援できるのが強みです。

「アカデミーコース」概要

受講形式:eラーニンングシステム「ReAlead」を利用したオンデマンド動画の視聴

動画本数:約70本

受講者管理機能、進捗管理機能、成績管理機能(LMS):あり

実力テストや修了証発行:一部あり

費用:~15ID/月額9,700円(税抜)、 16ID~/10ID追加ごとに+3,000円(税抜)

契約形態:月額制(年払いも可能)

契約特典:集合セミナー(WEB/現地)の参加割引

実質負担額の参考イメージ

中小企業に該当する企業が従業員数45名での契約を行い、「人への投資促進コース」の助成を受けた場合の実質負担は次の通りです。

この記事の監修者情報

アームスタンダード株式会社 編集部

1997年設立。2017年ISO/IEC27001認証サービス開始。2020年ISO9001認証サービス開始。グループ合計で年間5,500件以上の審査実績を持つ審査機関としての、長年の経験とノウハウを活かし、ISOをより活かすことができるお役立ち情報(動画・記事・ホワイトペーパー)を配信中。

お問い合わせ

「アカデミーコース」の料金プランやLMS(学習管理システム)による進捗管理機能、各講座の内容など

助成金の申請時に必要な当社のサービス情報に関心を持ってくださった方は、下記までお気軽にお問い合わせください。